[dropcap]L[/dropcap]a religiosidad popular dominicana mantiene indiscutibles raíces, rasgos y elementos heredados de los indígenas, africanos y europeos. Hay una vinculación en esta religiosidad entre lo cósmico y lo profano, que acentúa las características de las diferentes manifestaciones del folclor.

Los atabales son, sin duda, una muestra de esa herencia de mezclas culturales. Estas expresiones son las que dan vida a la dominicanidad, en donde la música ha sido el arte más influenciado. Esta expresión está ligada de manera particular a la cultura religiosa.

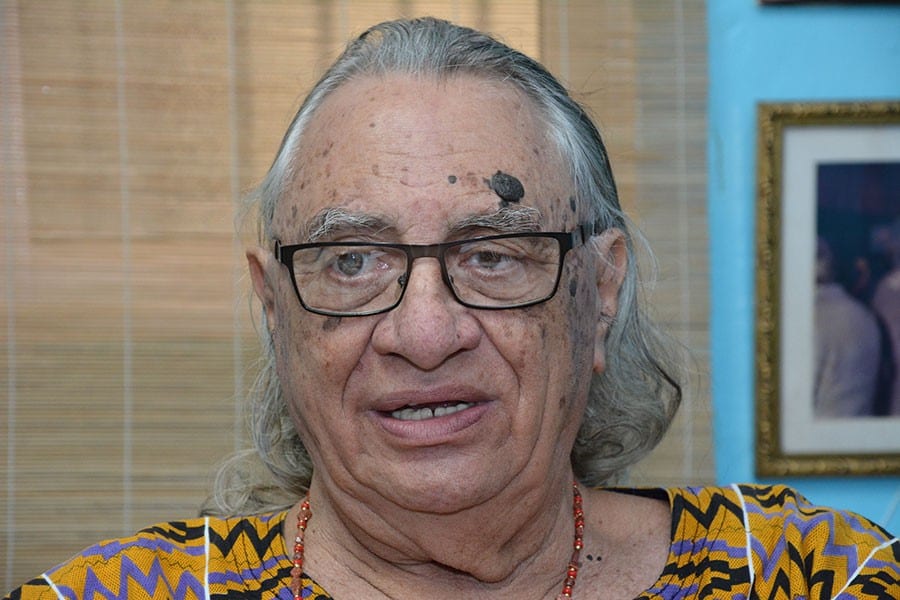

Según Dagoberto Tejeda, sociólogo-folclorista, República Dominicana cuenta con una gran diversidad de música y bailes en donde se puede apreciar en su máxima expresión las fiestas de palos o atabales.

Estas fiestas son la mayor influencia del esclavo africano, con ritmos como la zarandunga, congos, rezos, danzas, chenche, entre otros, mientras el carabiné y la mangulina son ritmos de origen español.

Estos ritmos complementan el tributo a las llamadas fiestas de santos.

Palo o atabal

El género musical de palo o atabal se encuentra asociado a las cofradías afro-dominicanas, con raíces en la región del Congo, en África Central, las cuales estaban en un principio compuestas por hombres, pero con el tiempo las mujeres empezaron a incursionar en ellas.

Tejeda explicó a elDinero que estas fiestas son de las manifestaciones nacionales que a nivel de folclor son indispensables para los rituales de religiosidad popular, ya que representan la voz del santo patrón, y se tocan y bailan en todos los pueblos del país.

Esta herencia musical cuenta principalmente con la presencia de tres tambores que tienen dimensiones diferentes: en algunos lugares se utilizan un palo mayor y dos alcahuetes o respondones; y en otros se toca con un palo mayor, un mediano o adulón y un pequeño, acompañados de una güira y un pandero.

Los palos cuentan con la peculiaridad que son ahuecados, y forrados en cuero en una de sus partes. Se tocan con las manos y en algunos lugares el “tocador o palero” se lo amarra en la cintura, y en otros se golpea la parte del tronco o de abajo con dos palos que se llaman cata.

El solo y la respuesta es la técnica de tocar los atabales religiosos o festivos y consiste en que un solista expone los versos y un coro le responde, con la salvedad que los integrantes del grupo se alternan.

Dijo que según el propósito, los atabales se pueden clasificar en: Palos mágicos-religiosos y en Palos ceremoniales. Los mágicos-religiosos son aquellos en los cuales se le rinden cultos a santos y en los ceremoniales se hacen rituales para recordar a los fallecidos (nueve días, cabo de año).

“Los palos festivos se bailan y se cantan; en lo religioso es para cumplir promesas o dar gracias y los palos de muertos se tocan para recordar la memoria de un difunto”, agregó el folclorista.

En términos rítmicos la diferencia entre palo festivo, religioso y para los difuntos se encuentra en la ausencia o presencia de la güira. Los palos de muertos se tocan despacio o lento como si fuera más bien un quejido, no se cantan, y estas fiestas también son conocidas como velaciones o noches de velas.

Tejeda indicó que estas manifestaciones tienen un contenido semisagrado, donde los tambores se bautizan en honor a las deidades, loas o en honor a un misterio. El ritmo, al igual que el número de palos usados, depende de la región.

Festival de Sainaguá

Los festivales de atabales, según Tejeda, se realizan en toda la geografía nacional, aunque la celebración que se ha mantenido a través de los años es el festival de atabales de Sainaguá, en San Cristóbal.

“En el país hay varios festivales de atabales; está el que se llama palo sur, en Barahona, también está el festival de la frontera que va alternando la sede en las presentaciones, Dajabón, Elías piña, y hay un sinnúmero de celebraciones de palos”, dijo.

El festival de atabales de Sainaguá es el mayor evento folclórico del país, y empezó a realizarse el 19 de abril del año 1975 bajo la coordinación de la Fundación Sol Naciente (Fusona), y fue declarado patrimonio cultural de la República Dominicana por el Parlamento Bicameral Local.

Este festival se realiza con el objetivo de aportar a la conservación, valorización y difusión masiva de las manifestaciones folclóricas de la región del Caribe y dar a conocer al público los ritmos y danzas tradicionales más importantes del país.

La actividad se efectúa por tres días, específicamente el último fin de semana de noviembre en el Club Sol Naciente; participan más de 40 grupos de palos invitados de todo el país, además se presentan grupos de bailes y poetas, y en cada una de sus versiones es dedicado a una agrupación de palos o a una persona que haya influido en la preservación de este ritmo.

Nelson Rivera, miembro de la directiva de Fusona, dijo a elDinero que el festival se ha mantenido a través de los años gracias a la colaboración de la comunidad y al patrocinio de varias instituciones, aunque ha dejado de celebrarse en varias ocasiones por falta de inversión.

Explicó que el Gobierno, el Ministerio de Cultura, el Politécnico Loyola, Fusona, la UASD, el ayuntamiento y la Gobernación de San Cristóbal son los principales encargados de aportar los recursos para que el festival se realice de manera efectiva, aunque otras instituciones cooperan voluntariamente.

Inversión

Rivera dijo que para realizar el festival se necesita una inversión de más de RD$1 millón cada año.

“Hubo mucho tiempo en que no había apoyo y la falta de recursos impidieron que pudiera realizarse de manera continua y permanente”, agregó.

Explicó que en los últimos tres años se han quedado esperando el aporte del ayuntamiento, a pesar de que a través de la Sala Capitular tienen aprobados RD$50,000.

Manifestó que el año pasado la actividad cultural se realizó solo con RD$800,000.

“No recibimos todo lo prometido o lo asignado; solo conseguimos la mitad y así pudimos hacer el festival, modesto pero con la misma calidad de siempre”, dijo.

Recaudar fondos

Como describe Rivera, cada año la Fundación Sol Naciente se empeña en mantener vivo el festival, realizando actividades y solicitando la colaboración de microempresarios de la zona para recaudar fondos.

Este año, en su XXV versión, aunque se acerca la fecha del festival, la directiva de Fusona no está segura que se realice el espectáculo, según Rivera, porque aún no han recibido la colaboración correspondiente para ir organizando la actividad.

“Este es un evento de mucha relevancia cultural, da pena que a pesar de ser el único festival que reúne a miles de dominicanos y extranjeros, la inversión no llegue a tiempo”, se quejó el directivo, quien además dice que el Ministerio de Turismo no aporta a la celebración.

De su lado, Edis Sánchez, director nacional de Folklore (Dinafolk), dependencia del Ministerio de Cultura, dijo que desafortunadamente el Ministerio de Turismo vive de espalda a la realidad cultural dominicana.

“Da vergüenza que en hoteles del país presenten una imitación, además mal hecha de Michael Jackson; los turistas quieren ver y conocer la verdadera cultura dominicana”, dijo.

“Da vergüenza que en hoteles del país presenten una imitación, además mal hecha de Michael Jackson; los turistas quieren ver y conocer la verdadera cultura dominicana”, dijo.

Manifestó que el Ministerio de Cultura es que más contribuye a esta actividad, aportando entre RD$200,000 y RD$250,000 además de cooperar con la logística.

Explicó que además el Ministerio ha desarrollado programas para otorgar pensiones de RD$10,000 y RD$15,000 mensuales a los “paleros” que ya no están en condiciones de ganarse la vida de esta forma; y que mediante donaciones ha dotado de instrumentos a grupos que lo necesiten.

Organización de los grupos

Según Sánchez, no existe un registro formal de los grupos de palos en el país, mucho menos cuentan con una asociación, lo que ha provocado que no se puedan contabilizar. Estimó que por región hay un máximo de nueve agrupaciones.

Indicó que San Cristóbal es la provincia que cuenta con más cantidad de “paleros”.

“La región sur, específicamente San Cristóbal tiene la mayor cantidad de grupos de palos, aproximadamente existen más de 20”, dijo.

Xiomarita Pérez, folclorista y exdirectora de Dinafolk, explicó que en su gestión hizo una propuesta para hacer un inventario nacional sobre los grupos originarios.

Indicó que debe existir una organización, ya que el país necesita que el festival de atabales de Sainaguá se mantenga como patrimonio cultural.

Pérez coincide con Sánchez al decir que el festival de atabales es un aporte al turismo, por lo que no entiende la falta de inversión de este sector.

“Las cosas se van distorsionando, los turistas quieren ver el festival de palos, ellos no quieren ver artistas alternativos, quieren ver los diferentes grupos originales y los instrumentos”, dijo.

FUSONA

La Fundación Sol Naciente es la propulsora del festival de atabales de Sainaguá, Patrimonio Cultural de la República Dominicana.

Su función radica en valorizar y fortalecer, mediante un plan estratégico, las agrupaciones folclóricas de la región y del país. Además, crear las asociaciones de paleros que sean necesarias para mantener el legado cultural y garantizar así la celebración del festival como una tradición del pueblo dominicano.

Busca convertirlo en un símbolo de la cultura y el turismo de San Cristóbal y del país.